観音寺の歴史

明治十四年、北辺布教に心を燃やした東京重願寺の大谷玄超上人は、札幌に浄土宗新善光寺を開山し、住民から霊峰として畏敬されていた藻岩山に西国三十三観音像の安置を思い立ちました。

明治十八年、札幌県令より参道開削、観音像安置の許可を受けた上人は檀信徒の協力奉仕によって人跡未踏の樹海に現在の登山口から頂上に至る山道を開設し、翌十九年六月一日には第一回目の山開きの大祭を開催しました。

明治三十四年二代目住職 林 玄松上人は先代の遺志を引継ぎ、困難な山道わきへの観音石像の安置を果たすとともに、山麓に観音堂、山頂に一坪の石堂を建立しました。

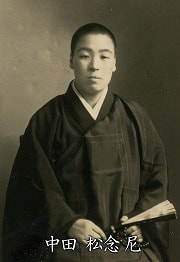

その後、林上人の弟子として参じた中田松念尼は師匠の遺言を守り、昭和七年、荒廃した無住の観音堂に入山し、今日までの観音寺の母体を築かれました。

昭和二十五年寺号公称

「藻縁山 観音寺」

昭和四十二年

現本堂(鉄筋コンクリート造)落成

平成四年

奥の院(鉄筋コンクリート造)落成

平成八年

観音堂落成

平成十一年一月

開山上人 中田松念尼 遷化

平成十一年十月

二代 中田光信尼 晋山

平成十四年

鐘楼堂落成

平成二十八年十一月

三代 中田大信 晋山

平成二十八年十二月

二代 中田光信尼 遷化